|

|

| Kategorie

3b |

| Beste

deutschsprachige Comic-Publikation, Import |

Raúl/Felipe H. Cava, "Berlin 1931",

Avant-Verlag

Hinter dem Titel "Berlin 1931" verbergen

sich drei lose miteinander verbundene Geschichten, die zur selben Zeit

am selben Ort spielen. 1931 herrschen in Deutschland Arbeitslosigkeit

und Fremdenfeindlichkeit. Eine Gruppe junger Kommunisten, die sich auf

den Bürgerkrieg vorbereitet, erwartet einen - scheinbar - verbündeten

Waffenhändler aus Hamburg. Doch das gegenseitige Misstrauen ist

groß, und so entwickelt sich hinter dem politischen Engagement

ein Kaleidoskop aus persönlichen Intrigen und sehr menschlichen

Gefühlen. Die Hauptgeschichte "Die Reise nach Swinemünde"

wird vor allem durch die Herausforderung interessant, die der Autor

Felipe H. Cava dem Leser zumutet. Er präsentiert einen zeitlich

und thematisch sehr eng gefassten Abschnitt aus dem Leben der Protagonisten,

sodass alles im Dunkeln bleibt, was man sich nicht selbst erschließen

kann. Mit dieser geheimnisvollen Atmosphäre harmonieren Raúls

Zeichnungen ganz hervorragend. Düstere, oft schattenhafte Umrisse,

verschwommene Gesichter und das Ineinanderfließen von Tag und

Nacht lassen der Fantasie des Lesers viel Spielraum. Flankiert wird

"Die Reise nach Swinemünde" von zwei kürzeren Erzählungen,

die wie flüchtige Momentaufnahmen die Atmosphäre jener Zeit

einfangen. Karikaturistisch verfremdet die eine und collageartig opulent

die andere, zeugen sie von der außerordentlichen Vielfalt des

Zeichner-Autoren-Teams. (pela)

|

|

|

Alan Moore/Eddie Campbell,

"From Hell", Speed

Alan Moore ist ein

Comic-Autor, der eigentlich nicht unbedingt einen Zeichner benötigt.

Mit anderen Worten "From Hell" hätte auch als Hörspiel

oder Roman funktioniert, ohne dass man Wesentliches daran hätte

ändern müssen. Zum Glück für die internationale

Comic-Szene versteht Alan Moore sich selber aber nicht als Roman- sondern

eben als Comic-Autor, so dass seine literarischen Perlen ein nach wie

vor oft zu unrecht als trivial gescholtenes Medium immer wieder zu veredeln

wissen. Und natürlich: auch "seine" Zeichner, die Alan

Moore stets mit viel Geschick für das aktuelle Projekt wählt,

tragen ein Gehöriges zu diesen Meisterwerken der grafischen Literatur

bei. In "From Hell" machen erst Eddie Campbells holzschnittartige

Zeichnungen das viktorianische Dekor dieser dunklen Saga, Freimaurer,

Royalisten und Straßenhuren (besser: Menschen) im London des Jahres

1888 so richtig spür- und erlebbar. Ach ja, natürlich geht

es auch um "Jack the Ripper", dessen Morde und mehr oder weniger

dessen Entlarvung. Aber das vergisst man als faszinierter Leser gerne,

während Moore und Campbell einem das Mystische an London so hautnah

näher bringen wie vielleicht gerade Altmeister Hugo Pratt in "Corto

Maltese" weiland das Mystische an (unter anderem) Venedig. Auch

die 56-seitigen Anmerkungen in diesem "600-seitigen Monster"

(The Guardian) sind Zeile für Zeile lesenswert und beweisen nicht

zuletzt, dass man auch perfekte eigenständige Kunstwerke schaffen

kann, wenn man fast ausschließlich wörtlich von wahren und

belegten historischen Fakten (besser: vom wirklichen Leben) abschreibt.

(hah)

|

|

|

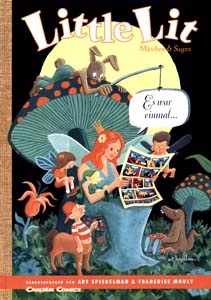

Art

Spiegelman/Françoise Mouly, "Little Lit", Carlsen Comics

Sprach man in den letzten

Jahren Art Spiegelman auf sein Magazin "Raw" an, huschte ein

versonnenes Lächeln über sein Gesicht. "'Raw' ist nicht

tot", antwortete er dann, "es liegt nur im Tiefkühlfach."

Und meistens fügte der Vater von "Maus" hinzu, dass ja

alle Künstler, die seinerzeit in "Raw" veröffentlichten,

inzwischen von seiner Frau Françoise Mouly im "New Yorker"

untergebracht wurden: "Also ist der ‚New Yorker' das neue

‚Raw', die wissen es nur nicht." Jetzt hat Spiegelman sein

Kultmagazin anscheinend aufgetaut, denn mit "Little Lit - Märchen

und Sagen" ist ein Band erschienen, der fast all die alten Mitstreiter

des "Raw"-Magazins zwischen zwei Hardcovern versammelt. Und

wie schon bei der unvergessenen Heftreihe galt auch hier nur ein Kriterium:

Die besten Comiczeichner und -erzähler der Welt sollen präsentiert

werden. Und so liest sich die Liste der Mitwirkenden dann auch wie ein

internationales "Who-is-Who" der aktuellen Comicszene: Daniel

Clowes, Joost Swarte, David Mazzucchelli, Lorenzo Mattotti, Charles

Burns und viele andere mehr haben sich traditioneller Märchenstoffe

angenommen und spinnen daraus ihr eigenes Garn. Dazwischen ist dann

auch mal Platz für einen Klassiker wie Walt "Pogo" Kelly,

der sich wunderbar in die Riege der modernen Künstler einfügt.

Das ist, wie bei Anthologien üblich, nicht immer ganz gelungen,

aber die bibliophile Aufmachung des großformatigen Bandes - die

auch ein von Chris Ware gestaltetes Würfelspiel beinhaltet - rettet

selbst die wenigen nur mittelprächtigen Geschichten. In den USA

liegt bereits ein zweiter Band vor, diesmal mit klassischen Gruselgeschichten.

(LuG)

|

|

|

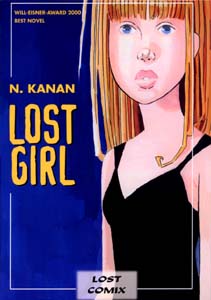

Nabiel Kanan, "Lost

Girl", Lost Comix

Die Pubertät ist

eine Zeit der Melancholie, der Fantasie, der Sehnsüchte, der Träume.

In der Erinnerung wird sie so durchsichtig wie die Zeichnungen in Nabiel

Kanans grafischer Pubertätsnovelle "Lost Girl". "Lost

Girl" ist eine Feriengeschichte, die Geschichte einer Begegnung

zweier junger Mädchen. Das eine macht mit seinen bürgerlichen

Eltern Urlaub auf einem Caravan-Platz. Das andere taucht auf, nimmt

sich Freiheiten, hat Geheimnisse, lügt, verschwindet, ist faszinierend

für das Bürgerkind. Der 31-jährige Engländer Nabiel

Kanan erzählt die Geschichte in Schwarzweiß, mit holzschnitthaft

kargen Strichen, ohne viele Worte. Hier kommt es ganz auf Atmosphäre

an, auf diese erwartungsvolle Stille in den Seelen, die grafisch wundervoll

erzeugt wird. "Lost Girl" hat die Qualität der Ruhe,

der Kontemplation, eines verträumten Blicks aus der Rückenlage

zum Himmel oder eines berauschenden Ritts zu zweit auf dem Rücken

eines Pferdes (zwei subjektive Eindrücke, die bei Kanan Bild werden).

Insofern ist "Lost Girl" eine wohltuende Alternative zum dramaturgischen

und grafischen Überdruck vieler Konsum-Comics. Dass die deutsche

Ausgabe im On-Demand-Verfahren entstanden ist und neue Vertriebswege

für anspruchsvolle Comic-Literatur eröffnet, ist interessant,

doch für das ästhetische Urteil spielt das verlegerische Unterfangen

keine Rolle. (HH)

|

|

|

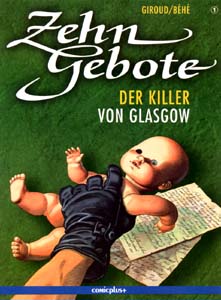

Frank Giroud, "Zehn Gebote", Comicplus+

Es gibt Glücksfälle im Verlagsgewerbe. Einer davon ist

die französische Serie "Zehn Gebote", deren erste drei

Titel mittlerweile auch auf Deutsch erschienen sind - und das jeweils

kurz nach den Originalausgaben. Als Frank Giroud seine Serie vor zwei

Jahren begann, wird er nicht geahnt haben, welche Aktualität sein

Szenario über die zehn verlorenen Gebote des Propheten Mohammed

durch die Anschläge vom 11. September 2001 erhalten würde.

Der zweite Band etwa, "Eine Frage des Gewissens", gezeichnet

von Giulio De Vita, widmet sich einem fanatischen Attentäter, der

einen liberalen muslimischen Schriftsteller verfolgt: "Höre

in deinem Herzen die Stimme Gottes" lautet das Gebot, das dieser

Geschichte ihren Kern gibt, denn sämtliche Alben widmen sich jeweils

einem der zehn fiktiven Gebote. Alle Folgen sind jedoch in sich abgeschlossen,

und jedes einzelne Album wird - ein revolutionäres Konzept - von

einem jeweils anderen Zeichner umgesetzt werden. Die ersten beiden haben

ihre Handlungszeit in der Gegenwart, der dritte mit dem Titel "Die

Ikone in Tränen" führt erstmals in die Vergangenheit,

ins noch von Krieg und Partisanenkampf zerrüttete Griechenland

der 50er Jahre. Die einzige inhaltliche Klammer der Reihe besteht im

Erzählhintergrund: Alle zehn Teile des Zyklus berichten von den

Bemühungen wechselnder Protagonisten, einen Roman namens "Nahik"

zu finden, in dem ein napoleonischer Offizier die von ihm aufgefundenen

zehn Gebote Mohammeds aufgelistet hat. Für dieses Buch wird gemordet,

betrogen, gestohlen und geliebt. Und alle zehn Alben werden die jeweils

darin behandelten Gebote zum Thema einer narrativen Auseinandersetzung

zwischen den Religionen und individuellen Lebensentwürfen der Suchenden

machen. Ein ambitionierteres Projekt ist schwer vorstellbar. (apl)

|

|

|

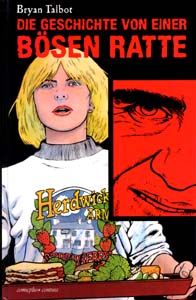

Bryan Talbot, "Die Geschichte von einer bösen Ratte",

Comicplus+

Helen ist ein Punk. Eine von der Sorte, die auf der Straße

lebt und bettelt, in U-Bahnschächten Zuflucht sucht und als Haustier

eine Ratte hält. Jetzt lebt sie in London in einem besetzten Haus

und hat schwere Probleme, sich auf andere Menschen einzulassen. Sie

flieht aus der großen Stadt und sucht Zuflucht auf dem Land, im

nordenglischen Lake District. Erst hier konfrontiert sie sich selber

mit dem Horror, der in ihrer eigenen Seele lebt: Jahrelang musste das

Mädchen den sexuellen Missbrauch durch den eigenen Vater ertragen.

Nur sehr langsam lernt sie, dass es Menschen gibt, denen sie vertrauen

kann, gleichzeitig erlebt sie ihr Coming Out als Künstlerin. Helen

arrangiert ein Treffen mit ihrem Folterer und diese Katharsis befreit

sie endgültig von ihrer Vergangenheit.

Der britische Zeichner und Autor Bryan Talbot liefert mit diesem Buch

ein kleines Meisterstück ab: Seine Geschichte einer bösen

Ratte geht mit dem Thema Kindesmissbrauch auf eine sehr persönliche,

fast schon intime Art um. Nicht dass er Mitleid oder gar Verständnis

mit denen heuchelt, die dieses Verbrechen begehen, ihm geht es einzig

und allein um die Opfer. Doch dieser Band funktioniert noch auf zwei

weiteren Ebenen: Zunächst ist er eine Hommage an Talbots Heimat,

eine der schönsten Landschaften Europas, gleichzeitig ist er eine

Huldigung für Beatrix Potter, Autorin und Zeichnerin so vieler

klassischer britischer Kinderbücher. Denn Potter, die sich nicht

durch Zufall mit Talbots Heldin den Nachnamen teilt, war auch für

andere Menschen schwer zugänglich, den Grund dafür erfuhr

man niemals. Talbot, ein Zeichner aus der Ecke des britischen Magazins

"2000 A.D." und daher ansonsten eher dem SF-/Fantasy-Genre

zugeneigt, hat in der "Geschichte einer bösen Ratte"

ein Buch geschaffen, das ganz im Heute verwurzelt ist. Doch seine Erzählweise,

seine Verwendung von Farben, Licht und Lay-Outs im Sinne der Story,

sein dicht gewobener Plot und die kluge Verwendung von Rückblenden,

ist fast schon beispielhaft zu nennen. Ein ebenso schönes, wie

wichtiges Buch. (LuG)

|

|

|

|

|

![]()